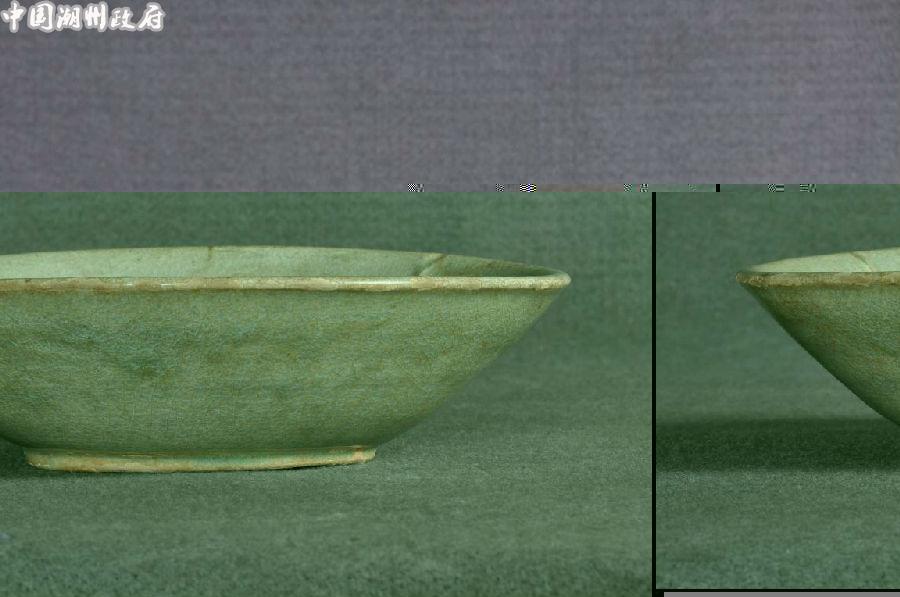

瓷器藏品介绍

( )

唐代 北关窑址采集 潮州市博物馆藏

高9.3cm,口径787.5px,底径382.5px

圆唇,敞口,斜直壁至足胫弧收,内壁近口沿处压塑四处对称的花瓣口,连着四条凸起脊线至碗底。圆饼形足,足心用慢轮修削一浅圆形。碗底有四块圆形垫烧痕迹。满施青白釉,釉层厚且布满冰裂纹,釉质莹润似玉。灰白色胎体,较厚重。胎釉结合紧密。

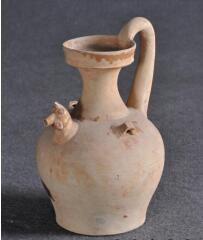

新石器时代 潮州市博物馆藏

高30.3,最宽处15,口径4.5

新石器红陶双耳尖底瓶,杯形小口,束颈,深腹,尖底,腹偏下部置环形器耳一对,瓶身弦形纹,胎为红陶,全器布满沙泥。

古代陶制汲(jí,潮州音同吸:从井里打水;吸收)水用具,使用时将绳系於双耳处,然後手提绳子将瓶垂於水中,空瓶则重心在上,瓶口自然下倾,汲入水後重心下移,瓶口自然朝上,取水省力,并解决了水面距离远、不便用手握瓶取水的问题。

主要出土于新石器时代仰韶文化半坡、庙底沟、西王村类型的遗址中。半坡遗址位于陕西西安市以东,是一个典型的母系氏族公社村落遗址,半波早期的尖底瓶颈短,腹鼓,口部剖面吴长方形、圆开、半月型、花苞状、葫芦状等不同形式;晚期的颈长,肩阔,器身呈倒垂的长腰三角形或凹腰尖底关。瓶口的设计:并不是简单的小口,而是细颈宽口的设计。就是瓶身快到出口时首先变细,然后在瓶口处又加宽。

东晋 潮州市博物馆藏

口径6.8,底径8.4,高18.5,腹围37.0

盘口、短束颈,鼓腹中腰以下渐收至足微撇,肩正面壶嘴塑成鸡头状,对称设一执手,左右各安一桥形耳。器外施黄釉,大部分脱釉。

唐代 窑上埠采集 潮州市博物馆藏

通高475px,高400px,口径262.5px,腹围1250px,底径300px

盖呈斗笠状,子母口,顶有圆锥形钮。壶圆唇,侈口,短颈,溜肩弧腹至底渐收,平底。肩部对称贴塑一对竖直扁条形耳,另一侧塑一短圆形流壶里外满施青白釉,积釉厚处呈青绿色,开满纹片。底及盖内里无釉,露出灰黄色胎,胎体厚重。

智能机器人

智能机器人 无障碍版

无障碍版